Dernière conférence de la saison 24/25. Rendez-vous en novembre pour la 20e saison

MERCREDI 9 AVRIL 2025 à 17h – Auditorium Bedat

L’intelligence artificielle : faits, bienfaits, méfaits…

Jean-Paul Valois, statisticien

C’est en quelques mois de 2024 que s’est répandue l’intelligence artificielle, au sens d’outils informatiques qui confectionnent des textes ou des images (I.A. dite « générative »). Quelle intuition peut-on donner du fonctionnement de cette gamme d’outils ? Pourquoi a-t-elle pris si rapidement une telle place ? Quelles en sont les limites actuelles ? Quels sont les enjeux pour les groupes informatiques qui se sont lancés dans cette aventure ?

L’exposé passe ensuite en revue les différents domaines ou exemples d’utilisation. En ce qui concerne les bienfaits, ces outils peuvent nous rendre d’immenses services au quotidien. Mais des usages plus pernicieux, ainsi que les consommations énergétiques, sont à classer plutôt au compte des méfaits…

La conférence reste dans un esprit grand public.

MERCREDI 2 AVRIL 2025 à 17h – Auditorium Bedat

Le Jardin des Délices de Jérôme Bosch, un des trésors du Musée du Prado

Jean-Paul Salles, Docteur en Histoire Paris I Panthéon Sorbonne, enseignant-chercheur en histoire contemporaine et histoire de l’art, université de La Rochelle.

Il y a 500 ans, Jérôme Bosch (El Bosco) n’hésitait pas, dans la partie centrale de ce triptyque, à lancer des corps nus et élégants dans une sarabande débridée, batifolant au milieu d’animaux et de fruits rouges surdimensionnés. Toutes les formes de sexualités — même les plus prohibées de son temps, comme la sodomie — sont mises en scène. Utilisant une palette éclatante, il nous réjouit tout en nous effrayant dans le panneau de droite. Ode au libertinage ou leçon de morale ? Telles sont les questions que les historiens d’art se sont longtemps posées et auxquelles nous tenterons de répondre.

Il y a 500 ans, Jérôme Bosch (El Bosco) n’hésitait pas, dans la partie centrale de ce triptyque, à lancer des corps nus et élégants dans une sarabande débridée, batifolant au milieu d’animaux et de fruits rouges surdimensionnés. Toutes les formes de sexualités — même les plus prohibées de son temps, comme la sodomie — sont mises en scène. Utilisant une palette éclatante, il nous réjouit tout en nous effrayant dans le panneau de droite. Ode au libertinage ou leçon de morale ? Telles sont les questions que les historiens d’art se sont longtemps posées et auxquelles nous tenterons de répondre.

MERCREDI 26 MARS 2025 à 17h – Auditorium Bedat

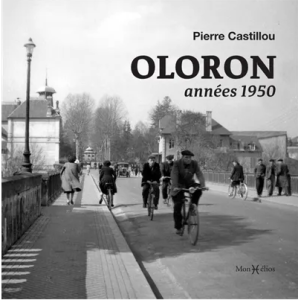

Regards sur l’Oloron des années 1950

Pierre Castillou, auteur et sculpteur

La conférence de Pierre Castillou, fruit de sa rencontre avec André Boutkévitch, offre une immersion dans l’Oloron Sainte-Marie des années 1950 à travers ses quartiers, ses rues et les industries de cette époque. Les photographies d’André Boutkévitch, ainsi que celles de divers fonds familiaux nous permettent de visualiser la ville telle qu’elle était au lendemain de la guerre. Nous découvrons les manufactures de tissage, de sandales, de bérets, de couvertures, de pâtes alimentaires, de l’industrie du bois, qui ont contribué à la richesse économique d’Oloron. Les machines et les outils de ces usines disparues offrent un aperçu précieux de l’activité industrielle de l’époque.

La conférence de Pierre Castillou, fruit de sa rencontre avec André Boutkévitch, offre une immersion dans l’Oloron Sainte-Marie des années 1950 à travers ses quartiers, ses rues et les industries de cette époque. Les photographies d’André Boutkévitch, ainsi que celles de divers fonds familiaux nous permettent de visualiser la ville telle qu’elle était au lendemain de la guerre. Nous découvrons les manufactures de tissage, de sandales, de bérets, de couvertures, de pâtes alimentaires, de l’industrie du bois, qui ont contribué à la richesse économique d’Oloron. Les machines et les outils de ces usines disparues offrent un aperçu précieux de l’activité industrielle de l’époque.

La conférence évoque l’importance des marchés et des foires, la naissance des quinzaines commerciales, les fêtes patronales, le sport, les dancings et les salles obscures, autant d’éléments qui animaient la vie sociale et culturelle d’Oloron. Elle aborde également l’urbanisme qui a permis à la capitale haut-béarnaise de se moderniser.

Cette conférence est une plongée dans le temps et dans l’histoire d’Oloron-Sainte-Marie, offrant un regard unique sur une époque révolue.

MERCREDI 19 MARS 2025 à 17h – Auditorium Bedat

Les cinq frères Cadier, pyrénéisme et engagement

Odette Campillo-Cadier, Professeure certifiée en éducation musicale et chant choral, maître ès lettres modernes.

Issus d’une famille protestante ossoise installée en Béarn depuis le milieu du XIXe siècle, les CADIER, cinq frères et deux sœurs vont marquer à la fois le pyrénéisme de l’ouest de la chaîne, mais également la vie sociale et religieuse de la première moitié du siècle suivant. Ils ont laissé des écrits sur la montagne : « Au Pays des Isards », livre publié en trois volumes dans les toutes premières années du siècle, mais également, de nombreux écrits sur l’engagement moral lors de la guerre de 14, sur l’antisémitisme lors de la guerre de 39/45, sur les liens profonds qui vont unir le Béarn et l’Aragon protestants avec la création de la Mission française du Haut-Aragon, organisme et publications qui existent toujours sous le nom de « Pro Hispania ».

Issus d’une famille protestante ossoise installée en Béarn depuis le milieu du XIXe siècle, les CADIER, cinq frères et deux sœurs vont marquer à la fois le pyrénéisme de l’ouest de la chaîne, mais également la vie sociale et religieuse de la première moitié du siècle suivant. Ils ont laissé des écrits sur la montagne : « Au Pays des Isards », livre publié en trois volumes dans les toutes premières années du siècle, mais également, de nombreux écrits sur l’engagement moral lors de la guerre de 14, sur l’antisémitisme lors de la guerre de 39/45, sur les liens profonds qui vont unir le Béarn et l’Aragon protestants avec la création de la Mission française du Haut-Aragon, organisme et publications qui existent toujours sous le nom de « Pro Hispania ».

Les deux soeurs, Mary et Marguerite n’ont pas démérité bien que leurs noms soient moins connus : Mary a épousé un missionnaire protestant et a vécu une grande partie de sa vie au Lesotho (des écrits racontent cette mission dans le sud de l’Afrique) et Marguerite a vécu le drame de perdre son mari au début de la guerre de 14, maman de trois petits enfants. Elle a laissé un très beau livre « Lettres à mon mari disparu », publié récemment par l’un de ses petits-fils.

MERCREDI 12 MARS 2025 à 17h – Auditorium Bedat

Les défis de l´eau au XXIe siècle

Francisco Pellicer Corellano, Professeur de Géographie physique de l’université de Saragosse

Le cycle cosmique de l’eau. Depuis 700 millions d’années, l’eau est la signature de la planète. Dans un système fermé dans lequel l’eau n’entre ni ne sort, le cycle de l’eau activé par l’énergie solaire purifie l’élément liquide sans apports économiques ou énergétiques extérieurs.

Au siècle dernier, les processus du cycle hydrologique ont été interrompus et pour maintenir la vie sur terre, nous devons investir dans des technologies coûteuses pour restaurer les systèmes fluviaux endommagés. Pendant ce temps, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, inscrit comme droit humain fondamental en 2010, est devenu un facteur dramatique d’inégalité entre les communautés humaines.

MERCREDI 19 FÉVRIER 2025 à 17h – Auditorium Bedat

Paul-Louis Landsberg (1901-1944)

Ricardo Saez, Professeur émérite à l’UPPA, agrégé d’espagnol, Président de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau et du Béarn

Philosophe de renommée internationale, élève de Max Scheler et d’Edmund Husserl, il quitte l’Allemagne en mars 1933 pour un exil de dix ans. Résistant résolu au nazisme et à tous les totalitarismes, il passe en Suisse avant de gagner l’Espagne où il résidera jusqu’au mois de juillet 1936 lorsqu’éclate la guerre civile. Il gagne ensuite la France où il devient l’adjoint direct d’Emmanuel Mounier, le créateur de la revue Esprit (1932), ouvertement antifasciste, dans laquelle il développe ses thèses majeures portant sur la primauté de la personne et le caractère central de l’engagement comme arme et attitude face à la dépossession des êtres aliénés par la montée des idéologies criminelles. Traqué par la Gestapo, car juif de naissance, il vécut à Pau dans la clandestinité et sous un nom d’emprunt, de fin septembre 1940 au 23 mars 1943, jour où il fut arrêté avant d’être déporté à Orianenbourg. Il y meurt d’épuisement, le 2 avril 1944, à l’âge de 43 ans. Paul-Louis Landsberg est lié à Oloron par sa fille Monique qui fut élevée et adoptée par le couple Élisabeth et Hans Serelman. Le nom de Hans Serelman (1898-1944), le médecin juif et ancien brigadiste tombé au maquis du Bager, est gravé à Oloron Sainte-Marie sur le monument de la Résistance et de la déportation.

Philosophe de renommée internationale, élève de Max Scheler et d’Edmund Husserl, il quitte l’Allemagne en mars 1933 pour un exil de dix ans. Résistant résolu au nazisme et à tous les totalitarismes, il passe en Suisse avant de gagner l’Espagne où il résidera jusqu’au mois de juillet 1936 lorsqu’éclate la guerre civile. Il gagne ensuite la France où il devient l’adjoint direct d’Emmanuel Mounier, le créateur de la revue Esprit (1932), ouvertement antifasciste, dans laquelle il développe ses thèses majeures portant sur la primauté de la personne et le caractère central de l’engagement comme arme et attitude face à la dépossession des êtres aliénés par la montée des idéologies criminelles. Traqué par la Gestapo, car juif de naissance, il vécut à Pau dans la clandestinité et sous un nom d’emprunt, de fin septembre 1940 au 23 mars 1943, jour où il fut arrêté avant d’être déporté à Orianenbourg. Il y meurt d’épuisement, le 2 avril 1944, à l’âge de 43 ans. Paul-Louis Landsberg est lié à Oloron par sa fille Monique qui fut élevée et adoptée par le couple Élisabeth et Hans Serelman. Le nom de Hans Serelman (1898-1944), le médecin juif et ancien brigadiste tombé au maquis du Bager, est gravé à Oloron Sainte-Marie sur le monument de la Résistance et de la déportation.

Auteur d’une oeuvre de tout premier plan, comprenant des ouvrages de réflexion et des poèmes d’une vertigineuse

profondeur, écrits pour une très bonne part à Pau, Paul-Louis Landsberg fait partie des réfugiés accueillis et cachés en Béarn au temps sombre de Vichy et de l’Occupation.

À l’occasion du 80e anniversaire de sa mort, la conférence proposée invite à la découverte d’une voix singulière dont le

temps n’a nullement épuisé la rigueur et la portée d’une brûlante actualité.

MERCREDI 12 FÉVRIER 2025 à 17h – Auditorium Bedat

Le retour du loup est-il inquiétant ?

Jean-Jacques Durancet, association Halte au Loup (65)

Pendant des siècles, les gens souhaitaient que le Loup gris disparaisse. En France, ce fut effectif avant 1960, mais il y est revenu, naturellement dit-on, dans les années 90 et est depuis en expansion. Devenue citadine, la société a changé son regard. Protégé par la Loi et bénéficiant d’un plan de restauration, le loup est majoritairement l’objet d’une vénération « zoolâtrique » aveugle aux méfaits qu’il commet et aux dangers qu’il représente : il reste un fauve ! Cohabiter sans polémiques excessives avec ce magnifique animal suppose la transparence de l’information et la lucidité sur les changements que son expansion induit. S’aidant d’une documentation solide et de vidéos explicites, la conférence

présente zoologiquement l’espèce, ses moeurs, recense ses méfaits attestés, les preuves historiques des agressions mortelles sur l’homme, les effets de sa réintroduction sur le pastoralisme et sur la grande faune sauvage, son statut dans les Directives et conventions européennes, analyse la stratégie du groupe Louplynx de l’Office français de la biodiversité du Conseil national de la préservation de la nature et des défenseurs du Loup, évoque la question des hybrides et émet des propositions pour anticiper la nécessaire régulation des populations lupines des Pyrénées.

MERCREDI 5 FÉVRIER 2025 à 17h – Auditorium Bedat

Les républicains espagnols dans la résistance française

Diego Gaspar Celaya, Professeur au Département histoire de l’université de Saragosse

Guérilleros de la 10e Brigade implantée en Béarn . Auteurs de nombreux sabotages et attentats, ils participeront, fin août 1944, à l’arrestation de la colonne allemande qui tentait de rejoindre l’Espagne. Au centre au premier plan Francisco Cavero qui sera mortellement blessé . Photo extraite de l’ouvrage Arrêt sur Images publié par l’association Trait d’Union

Quatre-vingts ans se sont écoulés depuis que le général de Gaulle a posé à Paris, le 25 août 1944, la première pierre du mythe de la Résistance en soulignant l’importance du rôle de la France et des Français dans leur propre libération, en oubliant les femmes, les étrangers et les soldats coloniaux. Une période au cours de laquelle différentes interprétations historiques et culturelles du phénomène de la Résistance ont contribué à développer un récit utile et dangereux qui, dans l’après-guerre, a aidé les Français à surmonter le trauma causé par l’internement des étrangers dans les camps, la défaite de juin 1940 et la lecture, toujours complexe, des années d’occupation. Pendant des décennies, cette « histoire

à la carte » a systématiquement orienté les mémoires françaises d’après-guerre en minimisant la participation des étrangers à la Résistance, afin de faire prévaloir l’image d’un large consensus national contre l’occupant. En me concentrant sur l’analyse de la participation espagnole à la Résistance, je réfléchirai à la manière dont cet oubli, les récits nationaux des deux côtés de la frontière, la prééminence du témoignage, les constructions positives et le poids de la mémoire ont conditionné la récupération de l’histoire des milliers d’Espagnols et d’Espagnoles qui ont participé à la Résistance et à la libération de la France.

MERCREDI 29 JANVIER 2025 à 17h – Auditorium Bedat

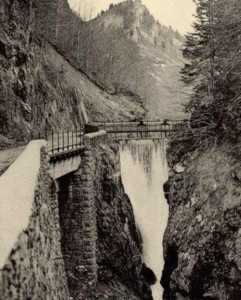

L’avalanche du 12 février 1600 à Etsaut : de la mémoire collective aux simulations mathématiques, pour estimer les « risques naturels »

Claire Batailles, ingénieur au service de Restauration des Terrains en montagne.

Début 1600, une avalanche plus importante que les autres dévale la soulane du Soum d’Ypy, commune d’Etsaut. Cet événement marquera durablement les esprits. La tradition orale dit que le village primitif, sis à la soulane d’Ypy et appelé Larés, détruit par une avalanche, a été abandonné pour construire le nouveau

village d’Etsaut en fond de vallée. Le bien-fondé de cette légende a été mis en cause par des considérations historiques (Anne Berdoy, 2012). Récemment, le service de Restauration des Terrains en Montagne prouve, par des modèles mathématiques sophistiqués intégrant notamment la géomorphologie et la climatologie, que l’abandon de Larés (qui revit aujourd’hui !) ne peut être expliqué par une avalanche. Cette étude de cas nous montre comment une approche interdisciplinaire ouverte, à la fois historique, anthropologique et technique, fait avancer les connaissances de chaque discipline et contribue, par la critique croisée, à la fiabilité des prévisions en matière de risques naturels.

MERCREDI 22 JANVIER 2025 à 17h – Auditorium Bedat

Les missions d’un garde du Parc national des Pyrénées

Jérémy Baldwin, garde du Parc national des Pyrénées

Journée d’animation « lecture de paysage et prise de vue » Plateau du Bénou » © A. Buttifant. Parc national des Pyrénées

Le métier de garde du Parc national présente une grande diversité de missions. Connaitre et préserver les patrimoines culturel, naturel et paysager, suivre les changements globaux, sensibiliser et partager les connaissances pour mieux préserver tout en assurant la surveillance du territoire… Tel est le coeur de ce métier passion, riche d’expériences, de rencontres et de moments forts… et parfois complexe.

La conférence du 18 décembre est reportée au 16 avril 2025

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2024 à 17h – Auditorium Bedat

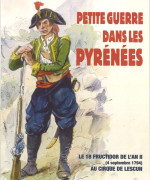

Une révision de la « bataille » de Lescun (4 septembre 1794)

Marie-Danielle Démélas, professeur à l’Université de Paris 3 (institut des hautes études de l’Amérique latine) spécialistes de l’histoire de la guerre en France. Autrice du livre « Petite guerre dans les Pyrénées: Le 18 fructidor de l’an II au cirque de Lescun ».

En 1793, la Convention déclare la guerre à l’Espagne et des armées espagnoles et françaises s’affrontent pendant deux ans du Pays basque au Roussillon. Au centre des Pyrénées, le conflit est cependant ignoré : que s’est-il donc passé dans les hautes vallées et sur la frontière ?

En 1793, la Convention déclare la guerre à l’Espagne et des armées espagnoles et françaises s’affrontent pendant deux ans du Pays basque au Roussillon. Au centre des Pyrénées, le conflit est cependant ignoré : que s’est-il donc passé dans les hautes vallées et sur la frontière ?

L’ouvrage, publié en 1900, par le lieutenant Schmuckel en garnison au fort du Portalet, a préservé le souvenir de l’un des faits d’armes les plus importants qui a opposé, dans le cirque de Lescun, les compagnies de la vallée d’Aspe aux forces aragonaises. Neuf mille Espagnols auraient été vaincus par dix fois moins d’hommes et, en un jour, des soldats improvisés auraient infligé à leurs adversaires professionnels de la guerre des pertes considérables. Tout cela est-il vraisemblable ? Le dossier vaut d’être repris. Depuis la publication du livre du Schmuckel, l’étude des guerres de la Révolution s’est approfondie et les sources enrichies. Deux cent trente ans après l’événement et cent vingt-quatre après la publication de La Guerre et vallée d’Aspe et la bataille de Lescun, il est temps de revenir sur une affaire qui relève de la guerre en montagne, de la guérilla et de l’autodéfense plus que des grandes batailles révolutionnaires.

Pour en savoir plus : https://www.revueconflits.com/la-guerre-meconnue-des-pyrenees-entretien-avec-marie-danielle-demelas/

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2024 à 17h – Auditorium Bedat

Rites et symboliques à travers les carnavals basques

Beñat Zintzo-Garmendia, docteur en Histoire spécialiste du Pays basque

-

Les carnavals traditionnels sont l’un des temps les plus importants de l’année à l’échelle d’un village, voire d’une ville, même si, en cette aube du XXIe siècle, ils ont perdu leur vertu protectrice et annonciatrice d’un avenir que chacun espère radieux. Afin de parvenir à cet objectif tout en profitant d’un moment de liberté permissive, les carnavals sont emplis de symboles et de rituels visibles de tous, et pourtant difficilement «décodables». Nous partirons des emblématiques kaskarot labourdin (côte basque) jusqu’aux sympathiques atorrak et lamiak de Mundaka (Bizkaia) en passant par le célèbre carnaval de Lantz (Navarre) et les non moins célèbres mascarades souletines… ou encore les momotxorroak d’Altsasua.

Fruit d’un long vécu en tant que dantzari/danseur et musicien quasiment durant un demi-siècle, personnage de carnavals Basques qui s’abreuve depuis plus 40 ans à l’Anthropologie et aux recherches archivistiques (notamment docteur en Histoire), Beñat nous permettra de comprendre bien des rites réalisés durant ces carnavals et pourtant jamais expliqués. A carnaval les personnages font, mais ne disent rien de ces symboliques, car cela s’apparentait à des gestes protecteurs réalisés par des personnages investis temporairement d’un pouvoir bienfaiteur, tels des prêtres païens… le sens de ces rites s’est fréquemment perdu au fil des siècles, demeure la beauté, la richesse, des aspects sauvages de ces carnavals et surtout la notion chère aux sociétés traditionnelles : le don et le contre-don. Il est donc inutile d’expliquer cela aux étrangers. Mais qui est étranger en temps de carnaval ? Toute personne extérieure au village ou à la ville du carnaval. Carnaval a longtemps été une histoire que se raconte une communauté humaine à elle-même et pour elle-même.

C’est à cet approfondissement des fonctions et des messages codés des carnavals du Pays basque que nous invite Beñat à travers son regard historique et anthropologique

MERCREDI 27 NOVEMBRE 2024 à 17h – Auditorium Bedat

Pauline Kergomard

Catherine Valenti, Maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Toulouse 2 — Jean Jaurès. Spécialiste d’histoire des femmes et du genre. Auteure du livre Pauline Kergomard, L’enfance au cœur, Éditions Mémoring, , 109 p

Pauline Kergomard, née Pauline Reclus, cousine de la célèbre fratrie orthézienne, est une pédagogue pionnière dont l’oeuvre mérite d’être redécouverte. Issue d’un milieu protestant libéral, elle obtient son brevet supérieur en 1856 et devient institutrice. À la fin des années 1860, mariée et mère de deux enfants, elle s’intéresse aux « salles d’asile », initialement des garderies pour les enfants de 2 à 7 ans. Sous son impulsion, ces salles évoluent vers des écoles maternelles. Nommée déléguée générale de l’inspection des salles d’asile en 1879, elle fait adopter le décret du 2 août 1881, transformant ces salles en écoles maternelles avec un enseignement spécifique pour éveiller le corps et l’esprit des jeunes enfants. Bien que son action soit aujourd’hui oubliée, plus d’une centaine d’écoles maternelles en France portent son nom,

Pauline Kergomard, née Pauline Reclus, cousine de la célèbre fratrie orthézienne, est une pédagogue pionnière dont l’oeuvre mérite d’être redécouverte. Issue d’un milieu protestant libéral, elle obtient son brevet supérieur en 1856 et devient institutrice. À la fin des années 1860, mariée et mère de deux enfants, elle s’intéresse aux « salles d’asile », initialement des garderies pour les enfants de 2 à 7 ans. Sous son impulsion, ces salles évoluent vers des écoles maternelles. Nommée déléguée générale de l’inspection des salles d’asile en 1879, elle fait adopter le décret du 2 août 1881, transformant ces salles en écoles maternelles avec un enseignement spécifique pour éveiller le corps et l’esprit des jeunes enfants. Bien que son action soit aujourd’hui oubliée, plus d’une centaine d’écoles maternelles en France portent son nom,

perpétuant ainsi son héritage.

pour en savoir plus : https://www.retronews.fr/education/long-format/2018/08/06/pauline-kergomard-ou-linvention-de-lecole-maternelle

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2024 à 17h – Auditorium Bedat

Nations, empires, civilisations…

Francis Cha, conférencier éclectique

Les États-nations (196 à l’ONU) sont la forme institutionnelle dominante dans les rapports politiques internationaux. Leurs puissances, leurs histoires, leurs cultures ont été et sont très différentes. Le Portugal, l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, la Belgique, la Hollande, l’Allemagne ont développé depuis le XVIe siècle des empires porteurs de la civilisation occidentale qui dominera le monde jusqu’en 1945. La seconde moitié du XXe siècle verra la disparition de cette hégémonie. Quelle sera la configuration des temps à venir : mondialisation heureuse ? Déclin irrésistible de l’occident ? Guerre des États-Unis contre la Chine ? Choc de civilisations ? Effondrement global ?

MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024 à 17h – Auditorium Bedat

1944, Des Béarnais sur tous les fronts : Corse, Italie, Normandie, Provence, Paris, Strasbourg.

Pierre-Louis Giannerini, historien

Manuel Ricoy d’Oloron (à gauche) et un camarade sur le char El Alamein de la 2e DB, quelque part en Alsace

La conférence évoquera l’épopée des jeunes de notre région, la plupart évadés de France par l’Espagne, qui, à partir de 1943, franchirent les Pyrénées pour éviter d’aller travailler dans l’Allemagne nazie. Ils rejoindront, après avoir connu les geôles de Franco ou le camp de concentration de Miranda de Ebro, les armées alliées qui avaient libéré, en novembre 1942, les pays du Maghreb. Formés, équipés et armés au Maroc et en Algérie par les Américains et les Anglais, ils prendront part aux différents débarquements (en Corse, sur l’île d’Elbe, en Italie, en Provence et en Normandie), participeront aux libérations de Rome, de Marseille, de Paris. Rejoints dans la vallée du Rhône par les résistants du Béarn du Corps Franc Pommiès, ils seront partie prenante de la capitulation du régime hitlérien le 8 mai 1945. Plusieurs de ces libérateurs, tous décédés aujourd’hui, avaient eu l’occasion de raconter leur guerre dans le livre, voulu et édité par l’association Trait d’Union en 1995 et réédité à plusieurs reprises : « Mémoires de Guerre, des Béarnais sur tous les fronts,1940/1945. »

Conférence organisée en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire dans le cadre des 80 ans de la Libération.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

MERCREDI 10 AVRIL 2024 à 17h – Auditorium Bedat

Le lynx des Pyrénées : espèce cryptique ou fantasmagorique ?

Henri Cap, éthologue et systématicien, chargé des collections de zoologie du muséum de Toulouse

La présence actuelle du lynx dans le sud-ouest de la France est incertaine. Officiellement disparu, il est l’objet de récents témoignages troublants et difficiles à valider. Mais de quel lynx s’agirait-il ? Le lynx boréal a vécu ici depuis plus de 40 000 ans, jusqu’à… on ne sait quand. Le lynx ibérique, endémique du Sud de l’Espagne, était présent ici jusqu’à l’âge des métaux, voire bien plus tard. Leur survivance éventuelle dans les Pyrénées a motivé une analyse des indices de présence les plus récents, par de nouvelles méthodes telles que l’analyse d’ADN des sols sur lequel des empreintes sont trouvées. Mais d’autres espèces de lynx ont vécu ici: le lynx des cavernes, dont les fossiles ont 30 000 ans et le lynx d’Issoire, ancêtre de tous les lynx, vieux de 2,5 Ma. Afin d’établir un scénario évolutif régional pour ce groupe d’espèces, un bilan des données anatomiques, éthologiques, paléontologiques et historiques a été réalisé (Cap 2019) et est actuellement complété par une série de datations et d’études génétiques des spécimens conservés dans les muséums d’Aquitaine et d’Occitanie. C’est le volet académique de ce projet de recherches. En plus concret, on pourra prendre l’avis de notre conférencier sur la pertinence zoologique du projet de réintroduction du lynx dans les Pyrénées souhaité par certains, face au passionnant petit mystère de l’incertitude sur la présence et sur l’espèce de ce magnifique félin.

https://www.facebook.com/traitdunionoloron/

MERCREDI 3 AVRIL 2024 à 17h – Auditorium Bedat

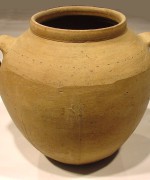

Les potières de Laas, Montfort et Garos

Anne Berdoy : Service régional de l’archéologie d’Occitanie, membre de l’UMR 5608 Traces Université Toulouse Jean-Jaurès

Les communes actuelles de Garos et Bouillon, d’une part, et de Laàs et Montfort, d’autre part, ont vu se développer pendant plusieurs siècles un important artisanat : la fabrication de poteries. Du Moyen-Âge, jusqu’à la première moitié du XXe siècle, nombre de familles ont vécu de cette activité. Les modalités de production et l’organisation socio-économique de ces deux centres potiers ont toutefois été radicalement différents. Après avoir présenté les enjeux de l’étude de la céramique par les

Les communes actuelles de Garos et Bouillon, d’une part, et de Laàs et Montfort, d’autre part, ont vu se développer pendant plusieurs siècles un important artisanat : la fabrication de poteries. Du Moyen-Âge, jusqu’à la première moitié du XXe siècle, nombre de familles ont vécu de cette activité. Les modalités de production et l’organisation socio-économique de ces deux centres potiers ont toutefois été radicalement différents. Après avoir présenté les enjeux de l’étude de la céramique par les

archéologues, cette conférence s’attachera raconter l’histoire des potiers et potières qui ont fourni aux Béarnais les ustensiles de terre cuite indispensables à leur quotidien.

https://espacemuseographiquegaros.jimdofree.com/

MERCREDI 27 MARS 2024 à 17h – Auditorium Bedat

L’aventure hydroélectrique du gave d’Aspe

Régine Péhau-Gerbet, écrivaine et historienne

La construction du transpyrénéen (Pau-Canfranc) est à l’origine de la mise en valeur du domaine hydroélectrique de ce territoire parcouru par le gave d’Aspe. De 1908 à 1964, l’utilisation de cette énergie produite par les chutes d’eau (la houille blanche) suscite de grands travaux d’aménagement, d’Urdos à Oloron-Sainte- Marie, exécutés pour la plupart au cours du premier tiers du XXe siècle, entremêlant alors acteurs et entreprises de cette odyssée ferroviaire et hydraulique.

Cette conférence-diaporama vous propose de retracer les grandes étapes de cette aventure : des premières usines électriques de chantier au rôle joué par la Première Guerre mondiale, de la conception du projet à la réalisation du programme des barrages et centrales, des expropriations aux retombées économiques impactant le territoire aspois et oloronais. Elle vous invite également à cheminer en compagnie des hommes qui ont oeuvré à la construction, l’exploitation et la maintenance de ce patrimoine hydroélectrique. Parmi eux, des ingénieurs (dont Gino Valatelli figure centrale de cette aventure), des ouvriers et des agents chargés d’assurer la production électrique. Ce bel héritage d’aménagement intégral d’une vallée en chapelet d’usines, représente aujourd’hui un inestimable réservoir d’énergie renouvelable.

MERCREDI 20 MARS 2024 à 17h – Auditorium Bedat

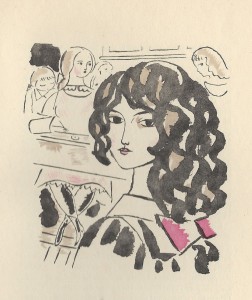

Chas-Laborde : un artiste oloronais entre Montmartre et Montparnasse au début du XXe siècle

Pierre Castillou, écrivain et sculpteur

En 1903, à dix-sept ans, Charles Laborde monte à Paris où il fréquente l’académie Jullian et l’école des Beaux-arts, mais sa passion créatrice l’éloigne de l’académisme enseigné. Il préfère croquer le spectacle vivant des marchés parisiens et des grands boulevards. Pour vivre, il propose ses dessins aux magazines « Le Sourire », « Frou-frou », « L’Indiscret » ou « Pêle-Mêle » qui le publient sous le pseudonyme Chas-Laborde. Installé à Montmartre, il côtoie les artistes de la bohème, tisse des amitiés et se fait un nom. La guerre de 14 freine ses ambitions, les temps sont difficiles, il s’engage au front. Les « années folles » lui offrent la reconnaissance : la mode est aux « beaux livres » richement illustrés par les plus grands dessinateurs. Ainsi Carco, Mac Orlan, Colette, Giraudoux, Larbaud, Morand, Soupault, Jack London, Anatole France, Marcel Aymé et beaucoup d’autres font appel à lui. Plus tard, il inverse les rôles, les auteurs écrivent des textes autour de ses dessins, puis lui-même prend la plume, devient auteur et journaliste, voyage en Europe, en URSS, à New York. Hélas ! Les bruits de bottes résonnent dans le vieux continent. Chas-Laborde se désole. Ses états d’âme et sa révolte transparaissent dans son travail : il défend les Juifs, dénonce le colonialisme et l’exposition coloniale de 1937… Tout se dégrade quand les tanks nazis défilent dans Paris…

Un dossier complet sur Chas-Laborde sur le site de Bibliothèque patrimoniale du Haut-Béarn

MERCREDI 13 MARS 2024 à 17h – Auditorium Bedat

Les maquis et la libération du Béarn (1942-1944)

Claude Laharie, universitaire retraité, historien béarnais. Ses travaux sur le camp de Gurs et sur la Seconde Guerre mondiale sont devenus des références.

L’histoire de la Seconde Guerre mondiale suscite encore aujourd’hui un grand intérêt dans le public. Notre région et notre département n’y échappent pas, comme le montrent les nombreuses publications, articles de presse, conférences et colloques qui lui sont consacrés depuis quelques années. Mon ouvrage Les Basses- Pyrénées dans la Seconde Guerre mondiale, publié il y a deux ans, participe à ce regain d’attention. Les maquis occupent sur un tel sujet une place importante. Même si leur action militaire n’a pas été déterminante dans la libération du département, ils ont mené pendant l’été 1944 des combats intenses contre l’occupant et ont payé un lourd tribut à la cause éminente qu’ils défendaient : 250 tués environ. Leur action doit être saluée avec respect et honneur. Mais qu’étaient ces maquis, avec leurs différences et leurs oppositions, qui se sont finalement retrouvés unis dans les combats ? Où étaient basés les 25 maquis de notre département, actifs en 1944 ? Qu’y a-t-il de commun entre les civils de l’Armée secrète, les militaires du Corps franc Pommiès, les partisans FTP et les guérilleros espagnols ? Qui étaient ces clandestins prêts à sacrifier leur vie pour leur patrie, pour la liberté et pour la République ? Existe-t-il encore aujourd’hui une mythologie des maquis, entre l’exaltation des uns et les dénigrements des autres ? Tels sont, au-delà des polémiques, quelques-uns des sujets auxquels il sera tenté d’apporter quelques réponses. Un sujet de réflexion toujours d’actualité.

MERCREDI 6 MARS 2024 à 17h – Auditorium Bedat

L’électromagnétisme au service de la radiodiffusion

Francis Delahaye, professeur en électronique des Hautes Fréquences à ESME SUDRIA Bordeaux et CESI Pau, Membre et Lauréat de la Société Astronomique de France

Un très grand nombre d’applications, dont les services de radiodiffusion et de télécommunications utilisent les propriétés des ondes électromagnétiques pour émettre, transmettre et recevoir des informations. Alors que James Clerk Maxwell (1831-1879) établit ses fameuses équations dans la théorie électromagnétique, la liaison hertzienne est prouvée expérimentalement par le jeune Heinrich Hertz (1857- 1894). Ainsi commence le déploiement extraordinaire des radiocommunications dans le domaine militaire et civil. Tout d’abord ces transmissions vont se faire avec des procédés analogiques avec l’essor de la radiodiffusion puis de la télévision

sur différentes fréquences bien régulées par différents organismes au niveau national et international. L’augmentation des données à transmettre va croître très rapidement avec les besoins de l’activité humaine ce qui amène à utiliser des procédés dits numériques aussi bien en télévision qu’en radiocommunications. Le téléphone portable va prendre l’ascendant et aujourd’hui toutes les transmissions se font essentiellement en numérique. Quelles sont les conséquences de la propagation de toutes ces ondes sur notre confort de vie ?

MERCREDI 14 FÉVRIER 2024 à 17h – Auditorium Bedat

Le pain dans tous ses états

Sébastien de Truchis, Ingénieur Agronome, actuellement boulanger bio à Oloron-Sainte-Marie.

On considère aujourd’hui que les premiers pains ont été fabriqués il y a plus de 14000 ans en Jordanie à partir de céréales sauvages. On date les cultures de premières céréales dans l’actuelle Turquie il y 10 000 ans. Depuis l’Anatolie et le Proche Orient, la Culture du blé et du pain s’est progressivement diffusée vers l’ouest jusqu’en Europe occidentale, pour ne plus la quitter. Jusqu’à une période récente le pain était l’aliment de base de l’alimentation française. Aujourd’hui, même si la consommation de pain baisse irrémédiablement, il a une place à part dans l’imaginaire gastronomique des Français. Mais quel est-il ce pain que nous mangeons quotidiennement ? Ressemble-t-il à celui de nos aïeux ? Levure ou levain ? Farine blanche ou complète ? Les blés anciens, une mode nouvelle ? C’est sans parler du gluten : maladie cœliaque ou simple intolérance? Et sûrement bien d’autres questions auxquelles nous essaierons de répondre ce qui nous permettra de comprendre dans quelles conditions le pain demeure un aliment aux qualités diététiques incontestables.

On considère aujourd’hui que les premiers pains ont été fabriqués il y a plus de 14000 ans en Jordanie à partir de céréales sauvages. On date les cultures de premières céréales dans l’actuelle Turquie il y 10 000 ans. Depuis l’Anatolie et le Proche Orient, la Culture du blé et du pain s’est progressivement diffusée vers l’ouest jusqu’en Europe occidentale, pour ne plus la quitter. Jusqu’à une période récente le pain était l’aliment de base de l’alimentation française. Aujourd’hui, même si la consommation de pain baisse irrémédiablement, il a une place à part dans l’imaginaire gastronomique des Français. Mais quel est-il ce pain que nous mangeons quotidiennement ? Ressemble-t-il à celui de nos aïeux ? Levure ou levain ? Farine blanche ou complète ? Les blés anciens, une mode nouvelle ? C’est sans parler du gluten : maladie cœliaque ou simple intolérance? Et sûrement bien d’autres questions auxquelles nous essaierons de répondre ce qui nous permettra de comprendre dans quelles conditions le pain demeure un aliment aux qualités diététiques incontestables.

MERCREDI 7 FÉVRIER 2024 à 17h – Auditorium Bedat

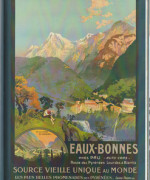

Les Eaux-Bonnes et la saga du Docteur Darralde

Françoise Fabre-Barrère, historienne de l’art

Le début du XIXe siècle voit un accroissement considérable de l’activité de la station des Eaux-Bonnes et le milieu du siècle connaît une véritable fièvre thermale. Thermalisme et pyrénéisme sont les facteurs de cet engouement exceptionnel. Les médecins de la famille Bordeu ayant rendu célèbres ses eaux, elle sera en vogue vers 1840 sous l’inspectorat médical du docteur Prosper Darralde, dont le cabinet médical ne désemplit pas, et sous l’administration du fermier des sources, Bernard Cazaux. Les artisans de l’essor des Eaux-Bonnes sont aussi l’aristocratie mondaine et politique, les financiers, les médecins et les guides, offrant traitements médicaux, lieux d’hébergement et divertissements. La station va prendre des allures de ville d’eau associant centre de soins et villégiature : en hauteur le quartier des Thermes, au centre les hôtels et le jardin lieu de rencontre des curistes et en bas le Casino lieu de réjouissances. De nombreuses promenades entourent le jardin anglais aménagé au centre de la station en 1841 et définitivement embelli en 1861. Devenu Jardin Darralde, il portera le nom du célèbre médecin, selon le souhait de sa bienfaitrice l’Impératrice Eugénie.

Le début du XIXe siècle voit un accroissement considérable de l’activité de la station des Eaux-Bonnes et le milieu du siècle connaît une véritable fièvre thermale. Thermalisme et pyrénéisme sont les facteurs de cet engouement exceptionnel. Les médecins de la famille Bordeu ayant rendu célèbres ses eaux, elle sera en vogue vers 1840 sous l’inspectorat médical du docteur Prosper Darralde, dont le cabinet médical ne désemplit pas, et sous l’administration du fermier des sources, Bernard Cazaux. Les artisans de l’essor des Eaux-Bonnes sont aussi l’aristocratie mondaine et politique, les financiers, les médecins et les guides, offrant traitements médicaux, lieux d’hébergement et divertissements. La station va prendre des allures de ville d’eau associant centre de soins et villégiature : en hauteur le quartier des Thermes, au centre les hôtels et le jardin lieu de rencontre des curistes et en bas le Casino lieu de réjouissances. De nombreuses promenades entourent le jardin anglais aménagé au centre de la station en 1841 et définitivement embelli en 1861. Devenu Jardin Darralde, il portera le nom du célèbre médecin, selon le souhait de sa bienfaitrice l’Impératrice Eugénie.

MERCREDI 31 JANVIER 2024 à 17h – Auditorium Bedat

Les bastides, témoin clef d’une nouvelle gouvernance

Jean-Paul Valois, Chercheur associé Université Pau / ITEM, et secrétaire association Bastides 64.

Les bastides sont connues du public par l’image idéalisée au XIXe siècle : des plans en damier avec place centrale. Cette image d’Épinal ne masque-t-elle pas une réalité beaucoup plus riche ? Le contexte des XIIIe XIVe siècles est aujourd’hui mieux connu : la société féodale se modifie, une nouvelle gouvernance des principautés s’esquisse. Une nouvelle lecture des bastides se dessine : elles apparaissent comme un témoin clef de ces nouvelles modalités du pouvoir, accompagnant l’émergence des États monarchiques.

Les bastides sont connues du public par l’image idéalisée au XIXe siècle : des plans en damier avec place centrale. Cette image d’Épinal ne masque-t-elle pas une réalité beaucoup plus riche ? Le contexte des XIIIe XIVe siècles est aujourd’hui mieux connu : la société féodale se modifie, une nouvelle gouvernance des principautés s’esquisse. Une nouvelle lecture des bastides se dessine : elles apparaissent comme un témoin clef de ces nouvelles modalités du pouvoir, accompagnant l’émergence des États monarchiques.

En Béarn, comment les bastides reflètent-elles cette évolution ?

Les vicomtes ont-ils suivi ce mouvement, ou d’autres facteurs ont-ils contrarié leur jeu ? Quel rapport entretiennent les bastides avec la société agro-pastorale qui pratiquait la transhumance à différentes échelles ? Pourquoi n’y a-t-il pas de bastides dans les hautes vallées ?

Auteur d’un livre récent (« 15 balades en Bastides », éd. Monhélios, 2023), Jean-Paul Valois nous fait un point actualisé de cette question, qui au-delà des bastides, impacte notre compréhension du Moyen Âge et éclaire un moment de l’histoire du Béarn.

MERCREDI 24 JANVIER 2024 à 17h – Auditorium Bedat

Une histoire de la cosmologie

Jean-Françis Loiseau, Docteur d’Etat en Physique théorique, professeur émérite UPPA

Depuis la plus haute antiquité, les humains ont essayé de comprendre ce qui les entoure, de la surface terrestre jusqu’au

plus profond des cieux, et cela de diverses façons (animiste, philosophique, théologique ou scientifique). Pendant des millénaires, l’univers extérieur à la Terre se réduit au Soleil, à la Lune, à des points lumineux se déplaçant dans le ciel avec régularité (les étoiles) et à des « astres errants » (les planètes, les comètes). Cette mécanique céleste, d’abord centrée sur la Terre, puis sur le Soleil, culmine à la fin du XVIIe siècle avec la gravitation universelle de Newton, qui réalise une extraordinaire synthèse entre la «physique d’en bas» (lois du mouvement) et la «physique d’en haut» (mouvement des astres). L’étude de la lumière des astres permet enfin de connaître leur composition, et les progrès de

l’astronomie font découvrir un univers beaucoup plus vaste qu’on ne l’imaginait. En 1915, la relativité générale d’Einstein exprime la géométrie de l’espace-temps en fonction du contenu de l’univers en masse et en énergie. Elle permet de développer des modèles d’univers que les astrophysiciens affinent en tenant compte des observations astronomiques (mesure des distances, expansion de l’univers) et des découvertes de la physique (mécanique quantique, physique nucléaire, systèmes complexes). Sans cesse améliorés et remis en question, ces modèles ont conduit à des concepts nouveaux tels que la matière noire, l’énergie sombre ou le multivers, et les découvertes récentes des observatoires spatiaux permettent de préciser l’histoire de l’univers ainsi que sa structure à grande échelle. Le XXIe siècle se révèle déjà comme un moment-là de l’histoire de la cosmologie.

MERCREDI 17 JANVIER 2024 à 17h à l’ Auditorium Bedat

Henri IV, les jésuites et l’évêché d’Oloron (1594-1620)

Ricardo Saez, professeur émérite à l’UPPA, agrégé d’espagnol, ancien membre de la section scientifique de l’Ecole des Hautes Etudes Hispaniques (Casa Velasquez), Maître de conférences à l’Université de Pau puis professeur d’espagnol à l’Université de Rennes, enfin professeur émérite des Universités. Il est depuis 2018 président de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau et du Béarn qui édite la » Revue de Pau et Du Béarn ».

La conférence se fonde sur un document inédit ayant échappé à la curiosité des historiens. Eu égard à la rareté d’archives religieuses portant sur la première moitié du XVIIe siècle, une telle pièce comble opportunément un silence et un vide. Pour en restituer son contenu, l’auteur articulera son propos sur trois axes majeurs.

La conférence se fonde sur un document inédit ayant échappé à la curiosité des historiens. Eu égard à la rareté d’archives religieuses portant sur la première moitié du XVIIe siècle, une telle pièce comble opportunément un silence et un vide. Pour en restituer son contenu, l’auteur articulera son propos sur trois axes majeurs.

Il étudiera, tout d’abord, l’état de l’évêché d’Oloron à travers deux de ses prélats Gérard Roussel (1539-1555) et Claude Régin (1556- 1593), l’implantation du Calvinisme en Béarn et les atrocités des guerres de religion. Il s’intéressera, ensuite, à l’utilisation des jésuites par Henri IV et Arnaud Ier de Maytie, l’évêque d’Oloron (1597-1622), non comme éducateurs mais comme prédicateurs et évangélisateurs dont l’action fut contrecarrée par les fréquentes entraves et duplicités de Jacques Nompar de Caumont, huguenot déclaré, gouverneur et lieutenant-général de Béarn et de Navarre.

Enfin, il consacrera une attention spéciale au père Jean de Bordes, l’âme de l’apostolat jésuite en Béarn et en Soule, inhumé en 1620 dans la cathédrale d’Oloron. Ainsi croisées, ces trois phases se proposent de mieux éclairer la connaissance à ce jour de la période ici considérée.

MERCREDI 10 JANVIER 2024 à 17h – Auditorium Bedat

Suivi GPS de sangliers en haute-vallée d’Aspe, des données qui permettent d’éclairer la problématique des dégâts aux estives

Marina Mergey-Barbe, chercheur en éco-éthologie

Depuis plus de 30 ans, les spectaculaires dégâts de « labourage de la pelouse » par les sangliers sur les estives pâturées de la haute vallée d’Aspe sont l’objet de vives préoccupations. Leur prévention est à ce jour irrésolue, faute d’une bonne compréhension des déplacements de ces animaux entre leurs lieux de recherche alimentaire nocturne et leurs lieux de remise diurne, soit en zone cœur du Parc national des Pyrénées, soit en zone chassable, voire en zone transfrontalière voisine. Mettant en oeuvre la nouvelle technologie de suivi individuel par balise GPS, le CERFE (Centre de Recherche et de Formation en Eco-éthologie) et la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques se sont associés pour un programme de trois années de recherche sur les déplacements des sangliers en haute-vallée d’Aspe. Cinquante cinq sujets ont été capturés, marqués et aussitôt relâchés, dont 31 avec balise GPS, pour suivre leurs déplacements et leur survie face aux prélèvements par la chasse et aux destructions dans le cœur de Parc. Un total de 150 000 localisations a été collecté et plus de 450 trajets nocturnes ont été enregistrés. Certains sujets ont été suivis pendant un an et demi. Ces données révèlent des types différents d’utilisation de l’espace : stables, saisonniers et dispersants. Le protocole, le travail de terrain et les conclusions utiles de cette première étude scientifique du comportement du sanglier en montagne faite en France seront présentés en détail.

Depuis plus de 30 ans, les spectaculaires dégâts de « labourage de la pelouse » par les sangliers sur les estives pâturées de la haute vallée d’Aspe sont l’objet de vives préoccupations. Leur prévention est à ce jour irrésolue, faute d’une bonne compréhension des déplacements de ces animaux entre leurs lieux de recherche alimentaire nocturne et leurs lieux de remise diurne, soit en zone cœur du Parc national des Pyrénées, soit en zone chassable, voire en zone transfrontalière voisine. Mettant en oeuvre la nouvelle technologie de suivi individuel par balise GPS, le CERFE (Centre de Recherche et de Formation en Eco-éthologie) et la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques se sont associés pour un programme de trois années de recherche sur les déplacements des sangliers en haute-vallée d’Aspe. Cinquante cinq sujets ont été capturés, marqués et aussitôt relâchés, dont 31 avec balise GPS, pour suivre leurs déplacements et leur survie face aux prélèvements par la chasse et aux destructions dans le cœur de Parc. Un total de 150 000 localisations a été collecté et plus de 450 trajets nocturnes ont été enregistrés. Certains sujets ont été suivis pendant un an et demi. Ces données révèlent des types différents d’utilisation de l’espace : stables, saisonniers et dispersants. Le protocole, le travail de terrain et les conclusions utiles de cette première étude scientifique du comportement du sanglier en montagne faite en France seront présentés en détail.

En savoir plus : https://www.lechasseurfrancais.com/chasse/en-vallee-daspe-les-sangliers-ont-aussi-ete-suivis-a-la-trace-79835.html

(conférence ajournée) MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2023 à 17h – Auditorium Bedat

Rites et symboliques à travers les carnavals basques

Beñat Zintzo-Garmendia, docteur en Histoire spécialiste du Pays basque

Les carnavals traditionnels sont l’un des temps les plus importants de l’année à l’échelle d’un village, voire d’une ville, même si, en cette aube du XXIe siècle, ils ont perdu leur vertu protectrice et annonciatrice d’un avenir que chacun espère radieux. Afin de parvenir à cet objectif tout en profitant d’un moment de liberté permissive, les carnavals sont emplis de symboles et de rituels visibles de tous, et pourtant difficilement «décodables». Nous partirons des emblématiques kaskarot labourdin (côte basque) jusqu’aux sympathiques atorrak et lamiak de Mundaka (Bizkaia) en passant par le célèbre carnaval de Lantz (Navarre) et les non moins célèbres mascarades souletines… ou encore les momotxorroak d’Altsasua.

Fruit d’un long vécu en tant que dantzari/danseur et musicien quasiment durant un demi-siècle, personnage de carnavals Basques qui s’abreuve depuis plus 40 ans à l’Anthropologie et aux recherches archivistiques (notamment docteur en Histoire), Beñat nous permettra de comprendre bien des rites réalisés durant ces carnavals et pourtant jamais expliqués. A carnaval les personnages font, mais ne disent rien de ces symboliques, car cela s’apparentait à des gestes protecteurs réalisés par des personnages investis temporairement d’un pouvoir bienfaiteur, tels des prêtres païens… le sens de ces rites s’est fréquemment perdu au fil des siècles, demeure la beauté, la richesse, des aspects sauvages de ces carnavals et surtout la notion chère aux sociétés traditionnelles : le don et le contre-don. Il est donc inutile d’expliquer cela aux étrangers. Mais qui est étranger en temps de carnaval ? Toute personne extérieure au village ou à la ville du carnaval. Carnaval a longtemps été une histoire que se raconte une communauté humaine à elle-même et pour elle-même.

C’est à cet approfondissement des fonctions et des messages codés des carnavals du Pays basque que nous invite Beñat à travers son regard historique et anthropologique

MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2023 à 17h – Auditorium Bedat

La sélection des volailles traditionnelles de A à Z

Thierry Arbeau, chef de projet à Hendrix-Genetics, Start-Up d’importance mondiale basée dans les Landes.

Cette conférence informative et participative vous permettra très certainement d’appréhender un domaine méconnu mais dont nous sommes les acteurs. Vous êtes consommateur de volailles Label, vous êtes curieux comme un ornithologue et observez que les poulets de chairs diffèrent selon nos régions et les pays parcourus, alors je vous propose un voyage en immersion dans l’univers de la sélection avicole. Comment fait-on pour faire évoluer une race en utilisant les moyens ancestraux combinés à des procédés de haute technologie ?

Cette conférence informative et participative vous permettra très certainement d’appréhender un domaine méconnu mais dont nous sommes les acteurs. Vous êtes consommateur de volailles Label, vous êtes curieux comme un ornithologue et observez que les poulets de chairs diffèrent selon nos régions et les pays parcourus, alors je vous propose un voyage en immersion dans l’univers de la sélection avicole. Comment fait-on pour faire évoluer une race en utilisant les moyens ancestraux combinés à des procédés de haute technologie ?

Comment répondre aux besoins des consommateurs exigeants que nous sommes, désirant une haute qualité de produit à un prix bas ? Comment s’adapter aux systèmes de production et transformation « modernes » visant principalement le profit, mais aussi, selon les pays permettre à des populations de se nourrir convenablement ? Venez découvrir la diversité des lignées de poulets de chair à travers le monde, et comment un programme de sélection peut répondre aux exigences d’agriculteurs africains, taiwanais ou béarnais. Interrogeons-nous aussi sur les limites de ce système : comment peut-on protéger la biodiversité, comment ces programmes de sélection peuvent-ils prendre en compte la conservation de la biodiversité des races domestiques, voire même la renforcer, comment, par nos choix de consommateur, préserver un élevage traditionnel et par conséquent maintenir une vie rurale dans nos régions ?

MERCREDI 29 NOVEMBRE 2023 à 17h – Auditorium Bedat

Les papetiers et leurs moulins, Béarn, Bigorre et Pays basque (XVIIe au XIXe siècles)

Jeanne Valois, spécialiste de l’histoire industrielle du papier, chercheuse passionnée d’histoire, elle publie dans de multiples revues savantes nationales.

En dehors de la papeterie d’Orthez qui ne sera pas abordée ici, 25 moulins à papier ont fonctionné dans les Pyrénées occidentales, entre Bagnères-de-Bigorre, Tarbes et Saint-Jean-Pied-de-Port, en passant par Oloron, Gurmençon et Esquiule. Ils étaient dirigés par des maîtres papetiers au départ venus « d’ailleurs » et qui étaient rarement les propriétaires de leur outil de travail. Après une présentation du fonctionnement et des conditions d’implantation de ces moulins à papier, et de la réalisation d’abord artisanale des feuilles de papier une à une, ensuite celle, mécanisée, du papier continu, nous chercherons à aller à la découverte de ces hommes et de ces femmes, puis aux moyens de les identifier, en particulier à travers leurs filigranes. Enfin, nous évoquerons les causes du déclin inexorable de ces papeteries qui, sauf très rares exceptions, ne parviendront pas à l’aube du XXe siècle.

Pour en savoir plus https://fdmf.fr/les-papetiers-et-leurs-moulins-bearn-bigorre-et-pays-basque-17e-19e-siecle/

https://books.openedition.org/pumi/24431

MERCREDI 22 NOVEMBRE 2023 à 17h – Auditorium Bedat

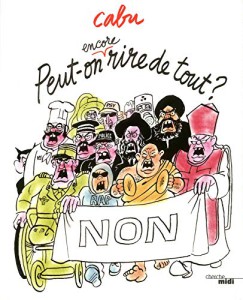

Le dessin de presse dans tous ses états

Francis Cha, conférencier éclectique

Humoristique, ironique, pamphlétaire, blasphématoire, grossier, poétique, provocateur, haineux… Le dessin de presse a accompagné la vie politique, sociale, culturelle française. Louis Philippe reste dans les mémoires comme une poire dessinée par Philippon et Daumier. De Gaulle est caricaturé en Louis XIV par Moisan. Très étroitement surveillé dans les pays totalitaires, le dessin de presse a fait l’objet de censure plusieurs fois en France.

Humoristique, ironique, pamphlétaire, blasphématoire, grossier, poétique, provocateur, haineux… Le dessin de presse a accompagné la vie politique, sociale, culturelle française. Louis Philippe reste dans les mémoires comme une poire dessinée par Philippon et Daumier. De Gaulle est caricaturé en Louis XIV par Moisan. Très étroitement surveillé dans les pays totalitaires, le dessin de presse a fait l’objet de censure plusieurs fois en France.

La religion, l’armée, l’éducation, la vie économique et sociale ont exercé la verve des dessinateurs. Les dessins de Chaval, Reiser, Sempé sont une forme graphique d’aphorismes philosophiques. Le dessin de presse est aujourd’hui surveillé par une multitude d’identités souffrantes (religieuses, LGBTQ, racisées, féministes, etc,) qui ne manquent pas de faire pression sur les journaux, d’assigner les dessinateurs devant des tribunaux, de les menacer parfois de mort au nom de l’atteinte à la dignité et d’incitation à la haine

Attention : des dessins pourraient heurter la sensibilité de certains auditeurs.

MERCREDI 15 NOVEMBRE 2023 à 17h – Auditorium Bedat

La vache béarnaise, toute une histoire

Emmanuel Ribaucourt, auteur de : La vache béarnaise, toute une histoire et Vincent Moulia, technicien à l’Association de sauvegarde de la vache béarnaise

Passionné par la biodiversité domestique et les races locales anciennes, en particulier bovines, Emmanuel Ribaucourt les a soutenues au sein de la Fondation du patrimoine pendant près de dix années. Membre de la société d’ethnozootechnie, il s’occupe également de la préservation du chien berger d’Auvergne. Il a choisi de s’intéresser à la vache béarnaise parce qu’elle se distingue notamment par sa dimension totémique puisqu’elle est l’emblème du Béarn depuis des temps lointains. Aucune autre vache n’aura été autant liée à l’histoire de sa région, de son pays. Il a écrit ce livre et produit ce film pour contribuer à la renaissance de cette vache.

Passionné par la biodiversité domestique et les races locales anciennes, en particulier bovines, Emmanuel Ribaucourt les a soutenues au sein de la Fondation du patrimoine pendant près de dix années. Membre de la société d’ethnozootechnie, il s’occupe également de la préservation du chien berger d’Auvergne. Il a choisi de s’intéresser à la vache béarnaise parce qu’elle se distingue notamment par sa dimension totémique puisqu’elle est l’emblème du Béarn depuis des temps lointains. Aucune autre vache n’aura été autant liée à l’histoire de sa région, de son pays. Il a écrit ce livre et produit ce film pour contribuer à la renaissance de cette vache.

Le film : À travers les portraits d’éleveurs, d’un élu local et du président du Conservatoire des races d’Aquitaine, on retrouve l’histoire du retour de la vache béarnaise sur son territoire d’origine. Le livre : « il témoigne des efforts opiniâtres pour assurer le retour de la béarnaise dans un monde où tout a changé, mais dans lequel restent des femmes et des hommes animés par l’amour du métier, le sens du partage et le souci de préserver cette richesse pour les générations à venir. » (extrait de la préface de Régis Ribéreau-Gayon).

——————————————————————————————————————————————————————————–

MERCREDI 5 AVRIL 2023 à 17h – Auditorium Bedat

Le piémont pyrénéen occidental au temps de Rome : entre héritage et transformation des systèmes de peuplement

Benoît Pacé, Dr en archéologie, Chercheur associé Laboratoire IRAA – CNRS [USR 3155] – UPPA

Parfois méconnus du grand public, les marqueurs archéologiques de l’Antiquité ne manquent pas en Aquitaine méridionale. Ils se lisent çà et là, dans les villes et les campagnes, tantôt monumentaux, tantôt plus subtils mais tout aussi lourds de sens. Depuis près de deux siècles, archéologues et historiens n’ont cessé de questionner les modalités d’organisations de ces espaces durant l’Antiquité. De nombreuses thématiques de recherches en archéologie concourent aujourd’hui à dessiner les contours d’une société aquitano-romaine originale et complexe où le poids des héritages préromains joue un rôle majeur dans la constitution de ses équilibres territoriaux. Pour mieux comprendre les aménagements du territoire opérés par l’administration romaine au lendemain de la Conquête, Benoît Pacé s’appuie sur un jeu de données complémentaires organisées au sein d’un important Système d’Informations Géographiques (SIG). Celui-ci comprend l’ensemble des couches d’habitats (urbains et ruraux) disponibles, les principales activités artisanales, les réseaux de communications, ainsi que les formes du sacré (religieuses et funéraires). L’objectif du conférencier est de présenter les principaux éléments constitutifs de cette société aquitano-romaine et de donner quelques clés de compréhension quant à son organisation entre le Ier siècle av. JC et le Ve siècle AP. JC.

https://theses.hal.science/tel-03337191

MERCREDI 22 MARS 2023 à 17h – Auditorium Bedat

Quelques plantes et animaux remarquables venus de Chine grâce à Armand David (1826-1900), grand explorateur naturaliste natif d’Espelette

Claude Berducou, Docteur-ingénieur agronome, Maître-de conférences à l’ENSAT

Jean-Pierre-Armand David naît en 1826 à Espelette dans une famille de notables. Après ses études aux séminaires de Larressore et Bayonne, il entre dans la Congrégation des Lazaristes et prononce ses voeux à Paris en 1850. Porté vers les sciences naturelles, il les enseigne au collège des Lazaristes à Savone … mais rêve de Chine ! Justement, le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris sollicite les missionnaires pour inventorier la faune et la flore de ce pays mystérieux et en rapporter des spécimens. David est envoyé à Pékin en 1862.

Il fera trois grands voyages dans diverses régions (Chine centrale, Mongolie méridionale, Tibet oriental), survivant à des climats rudes, des navigations périlleuses, une insécurité permanente que faisaient régner bandits, soldats tartares, mandarins locaux xénophobes, rebellions musulmanes et autres émeutes antichrétiennes ou antifrançaises… Son oeuvre d’explorateur-naturaliste est immense : des milliers d’espèces végétales et animales identifiées, publiées et expédiées en sec ou vivantes au MNHN. Plus de 65 oiseaux, 60 mammifères et autres êtres vivants nouveaux pour la science occidentale sont décrits et rapportés par lui ou grâce à lui (de l’Arbre-aux-papillons à l’Arbre-aux-mouchoirs, du fameux Cerf du Père David à la Salamandre de Chine de 1,80 m, sans oublier le Grand Panda de Chine…). On s’attachera à évoquer sommairement la vie d’Armand David et surtout à présenter le devenir de quelques espèces les plus remarquables dont il fut le révélateur.

https://www.panda.fr/sur-les-traces-du-pere-armand-david-dans-la-principaute-de-moupin.html

MERCREDI 15 MARS 2023 à 17h – Auditorium Bedat

Enigma, une énigme ?, Non, des énigmes ! L’histoire de la machine à chiffrer la plus célèbre.

Christian Normand, ex-employé civil de l’Armée Française

Depuis l’Antiquité, le secret des messages commerciaux, industriels, bancaires… et surtout militaires, fait l’objet d’un « chiffrage-déchiffrage » selon un code convenu.

Depuis l’Antiquité, le secret des messages commerciaux, industriels, bancaires… et surtout militaires, fait l’objet d’un « chiffrage-déchiffrage » selon un code convenu.

Au XIXe siècle, avec le télégraphe, le téléphone, la radio… il devint indispensable de crypter ces messages. Mais chiffrer à la main est long et sujet à erreurs. On inventa donc des machines à chiffrer dès 1917. La plus célèbre est la bien nommée Enigma, redoutablement utilisée par l’armée allemande durant la guerre 1939-1945. Son chiffrement en paraissait inviolable du fait de milliards de milliards de combinaisons possibles… Et pourtant, le secret en a été percé, avançant probablement la victoire des alliés de deux ans ! Cette aventure était inconnue du public jusqu’en 1973. Depuis, la littérature, le cinéma (Imitation game) et Internet ont largement diffusé informations solides, phantasmes, contrevérités et zones d’ombre sur ce sujet. Christian Normand nous parlera de ce qu’il sait de cette histoire des codes secrets et du rôle d’individus peu connus qui ont été acteurs de cette lutte mortelle pour en briser le secret, bien au-delà des personnages les plus visibles montrés au cinéma.

https://observablehq.com/@tmcw/enigma-machine

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

MERCERDI 8 MARS 2023 à 17h – Auditorium Bedat, parking de la Médiathèque

La sorcellerie au Pays basque au début du XVIIe siècle

Claude Labat, écrivain, historien, mythologue basque français

«Les démons du Pays basque sont de chair et d’os» (J.F. Tobar Arbulu). Pour comprendre les affaires de sorcellerie du Pays basque au début du XVIIe siècle, Claude Labat vous invite à un diaporama réalisé à partir de travaux peu connus en France et provenant de notre région (François Bordes), de France (Nicole Jacques-Lefèvre), d’Espagne (Gustav Henningsen), de Navarre (J-Paul Arzak) et même d’Amérique (Silvia Federici) … Le juge Pierre de Lancre n’est pas venu en Pays basque mais plutôt entre la Nivelle et la Bidassoa. Très peu de temps après son arrivée il a organisé une enquête dans des rochers d’Hendaye où, disait-il, les sorcières cachaient des pots de poisons. Le juge et son équipage sont restés bredouilles, mais en passant devant la baie de Txingudi, Pierre de Lancre paraissait très satisfait de voir de l’autre côté du fleuve, les soldats espagnols inquiets en observant le cortège des Français. Les historiens disent aujourd’hui que « la sorcellerie est un rideau de fumée » car le Bon roi Henri IV, qui ne croyait pas en la sorcellerie, avait plusieurs problèmes à régler. Ainsi, si la conférence concerne le Pays basque nord il y aura quelques explications sur la Navarre (Zugarramurdi) car les deux affaires concomitantes s’expliquent par la question de la frontière franco-espagnole.

«Les démons du Pays basque sont de chair et d’os» (J.F. Tobar Arbulu). Pour comprendre les affaires de sorcellerie du Pays basque au début du XVIIe siècle, Claude Labat vous invite à un diaporama réalisé à partir de travaux peu connus en France et provenant de notre région (François Bordes), de France (Nicole Jacques-Lefèvre), d’Espagne (Gustav Henningsen), de Navarre (J-Paul Arzak) et même d’Amérique (Silvia Federici) … Le juge Pierre de Lancre n’est pas venu en Pays basque mais plutôt entre la Nivelle et la Bidassoa. Très peu de temps après son arrivée il a organisé une enquête dans des rochers d’Hendaye où, disait-il, les sorcières cachaient des pots de poisons. Le juge et son équipage sont restés bredouilles, mais en passant devant la baie de Txingudi, Pierre de Lancre paraissait très satisfait de voir de l’autre côté du fleuve, les soldats espagnols inquiets en observant le cortège des Français. Les historiens disent aujourd’hui que « la sorcellerie est un rideau de fumée » car le Bon roi Henri IV, qui ne croyait pas en la sorcellerie, avait plusieurs problèmes à régler. Ainsi, si la conférence concerne le Pays basque nord il y aura quelques explications sur la Navarre (Zugarramurdi) car les deux affaires concomitantes s’expliquent par la question de la frontière franco-espagnole.

MERCERDI 1er MARS 2023 à 17h – Auditorium Bedat, parking de la Médiathèque

Bains et sources d’Aspe, Ossau, Barétous et Soule

Pierre Castillou, écrivain et sculpteur

Depuis des temps immémoriaux, l’eau des sources de nos Pyrénées a été utilisée à des fins thérapeutiques par les habitants de nos vallées hauts-béarnaises et souletine.

Depuis des temps immémoriaux, l’eau des sources de nos Pyrénées a été utilisée à des fins thérapeutiques par les habitants de nos vallées hauts-béarnaises et souletine.

Les XVIIIe et XIXe siècles voient naître de nombreux établissements de bains en Aspe, Ossau, Barétous et Soule. Certains deviendront des thermes de renom recherchés par une clientèle prestigieuse et internationale, d’autres resteront plus confidentiels, seulement fréquentés des habitants du voisinage ; au XXe siècle, les avancées de la médecine et le progrès social feront que beaucoup d’entre eux disparaîtront et tomberont dans l’oubli… Pierre Castillou nous racontera la passionnante histoire de ces trente établissements de bains qui apportèrent réconfort et soulagement aux populations locales et étrangères en contribuant au développement économique des vallées haut-béarnaises et souletine. Il consacrera un chapitre important de son propos à l’histoire de l’établissement de bains de Labérouat, en Aspe, et à celle des bains Durrieu, à Pédéhourat en Ossau.

MERCERDI 22 FÉVRIER 2023 à 17h – Auditorium Bedat parking de la Médiathèque

L’exploitation de l’hydrogène naturel comme carburant vert a commencé. Où en est la France ?

Dr Isabelle Moretti, membre de l’Académie des technologies, chercheuse à l’UPPA (E2S)

Flammes permanentes du site de Chimaera en Turquie, dues à la combustion d’un mélange de méthane et d’hydrogène naturel. https://www.usinenouvelle.com/article/l-hydrogene-naturel-future-source-d-energie.N1840082

Actuellement l’hydrogène est en train de passer de matière première à carburant «vert» mais il est encore à plus de 95% fabriqué à partir d’énergies fossiles et le faire

à partir d’électricité coûte cher. En fait la terre en génère aussi naturellement, et journellement, en grande partie par interaction eau (H2O) / roche. Après des découvertes fortuites d’accumulation, l’exploration a commencé au Mali, en Australie, aux USA… pour ne citer que les principaux pays.

Elle s’accélère depuis 2 ans et de nombreuses compagnies se créent dans cette optique. Nous verrons où, pourquoi, si cet H2 est bien renouvelable et «CO2 free» et si cette nouvelle ressource pourrait être aussi disponible près de chez nous.

https://www.connaissancedesenergies.org/dr-isabelle-moretti

https://hydrogentoday.info/de-lhydrogene-pur-dans-les-pyrenees/

MERCREDI 1er FÉVRIER 2023 à 17h – Auditorium Bedat, parking de la Médiathèque

Les météorites, pierres de légendes

Matthieu Gounelle, professeur au MNHN, responsable scientifique de la collection nationale de

météorites.

Les météorites sont des pierres à nulles autres pareilles. Tombées du ciel, elles sont les vestiges de la formation des planètes. Leur étude au laboratoire permet de déchiffrer les premiers millions d’années du système solaire. Mais elles ont aussi une longue histoire terrestre. Pendant des millénaires, les météorites ont été utilisées par les hommes pour fabriquer des objets sacrés ou utilitaires. Certaines ont fait l’objet de cultes plus ou moins inattendus. Dans cette conférence je raconterai la riche histoire des météorites et plongerai dans le passé lointain du système solaire. Nous voyagerons de l’Atacama où des milliers de météorites ont été collectées dans un environnement riche d’histoire et de fantômes jusqu’aux confins de notre système solaire. Le conférencier a publié de nombreux ouvrages dont «Un ciel de pierres. Voyage en Atacama» publié en 2022 aux éditions Gallimard (dessins de Frédéric Pajak)

Les météorites sont des pierres à nulles autres pareilles. Tombées du ciel, elles sont les vestiges de la formation des planètes. Leur étude au laboratoire permet de déchiffrer les premiers millions d’années du système solaire. Mais elles ont aussi une longue histoire terrestre. Pendant des millénaires, les météorites ont été utilisées par les hommes pour fabriquer des objets sacrés ou utilitaires. Certaines ont fait l’objet de cultes plus ou moins inattendus. Dans cette conférence je raconterai la riche histoire des météorites et plongerai dans le passé lointain du système solaire. Nous voyagerons de l’Atacama où des milliers de météorites ont été collectées dans un environnement riche d’histoire et de fantômes jusqu’aux confins de notre système solaire. Le conférencier a publié de nombreux ouvrages dont «Un ciel de pierres. Voyage en Atacama» publié en 2022 aux éditions Gallimard (dessins de Frédéric Pajak)

https://lintervalle.blog/2022/02/09/matthieu-gounelle-chercheur-de-meteorites-et-ecrivain/

https://www.institutdiderot.fr/wp-content/uploads/2013/11/les-meteorites-LE_POINT.pdf

MERCREDI 25 JANVIER 2023 à 17h – Auditorium Bedat, parking de la Médiathèque

Les lichens… ces êtres méconnus

Gérard Daval, membre de l’Association Française de Lichénologie

Pionniers remarquables, les lichens ont conquis les milieux les plus extrêmes. Ils sont capables de pousser sur les rochers des montagnes ou ceux des côtes rocheuses balayées par les embruns, accrochés aux branches des arbres mais aussi sur les tuiles des maisons ou les pierres de nos vieux bâtiments ! Les lichens couvrent 6 % de la surface terrestre du globe et sont présents partout même s’ils sont souvent très discrets. Ils restent très peu connus, et souvent confondus avec les mousses, leurs voisines dans les milieux humides. Après une description et un aperçu de la biologie des lichens qui ne sont ni des plantes ni des animaux, on abordera rapidement les principes de classification. Nous aborderons également leurs différents types de reproduction. Quelques mots sur l’Association Française de Lichénologie qui tient à jour un catalogue de toutes les espèces et taxons recensées dans l’hexagone. Dans les Pyrénées Atlantiques, la plupart des taxons, ainsi pris en compte, proviennent des vallées d’Aspe et d’Ossau. Nous en présenterons quelques spécimens courants dans nos vallées. A découvrir lors de vos randonnées en montagne !!!! (et à la campagne)

MERCREDI 18 JANVIER 2023 à 17h – Auditorium Bedat, parking de la Médiathèque, Oloron

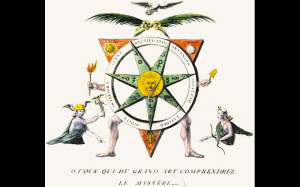

La Franc-Maçonnerie

Gérard Sei, Franc-Maçon pendant plus de trente années, a été membre fondateur de plusieurs Loges, y occupant diverses responsabilités, y compris la fonction de Président de Loge.

La Franc-Maçonnerie intrigue beaucoup de citoyens par les mystères qui semblent l’entourer. Les idées les plus farfelues circulent à son sujet. Pourtant, depuis plus de trois siècles (les premières Loges ont vu le jour sous le règne de Louis XV) elle séduit toujours nombre d’hommes et de femmes et ses effectifs sont en croissance permanente.

Notre conférencier nous propose une présentation de la Franc-Maçonnerie, des principaux événements qui ont marqué son histoire, de ce qu’elle est aujourd’hui et des valeurs qu’elle défend, non pas de manière académique, mais telle qu’il la voit après plus de trente années d’activité en son sein : à travers le prisme de la démarche initiatique maçonnique.

Cette conférence sera donc l’occasion d’éclaircir ce qui peut paraître obscur à certains ; elle sera suivie d’un débat sous forme de questions/réponses ou chacun pourra exprimer ses interrogations.

Un très beau et très intéressant dossier de la BNF : http://expositions.bnf.fr/franc-maconnerie/

https://www.radiofrance.fr/franceculture/d-ou-vient-la-franc-maconnerie-3286523

MERCREDI 11 JANVIER 2023 à 17h – Auditorium Bedat, parking de la Médiathèque, Oloron

La religion de Voltaire

Francis Cha, Professeur de Sciences Economiques et Sociales

Une grande partie de l’oeuvre de Voltaire est une machine de guerre contre le caractère divin et sacré des textes du judaïsme et du christianisme (« La Bible est un tissu de contes et de fables »). Il s’attaque aux dogmes du christianisme (La Trinité, l’incarnation, le péché originel, la communion) mais reste attaché à la personnalité de Jésus : « C’est ainsi que je suis l’ami de Jésus, c’est ainsi que je suis chrétien. S’il a été un adorateur de Dieu, ennemi des mauvais prêtres, persécuté par des fripons, je m’unis à lui, je suis son frère »

Il est théiste, c’est-à-dire qu’il croit en l’existence d’un « Grand Horloger », d’un « grand architecte », « éternel géomètre », « rémunérateur et vengeur », garant de la paix sociale : « Je veux que mon procureur, mon tailleur, mes valets, ma femme même, croient en Dieu ; et je m’imagine que j’en serai moins volé et moins cocu ». A partir de l’affaire Calas (1759), il entre en lutte contre l’intolérance des catholiques. Sa critique du catholicisme a influencé profondément et durablement les mentalités d’une partie importante des élites culturelles françaises et européennes au XVIIIe et au XIXe siècle.

Les incompréhensions contemporaines sur les questions religieuses entre le monde anglo-américain, le monde musulman et la France trouvent en grande partie leurs origines dans l’influence de Voltaire sur la pensée française. Connaître la pensée religieuse de Voltaire, c’est se donner des outils pour mieux saisir les enjeux culturels et politiques de la France d’aujourd’hui.

Pour préparer la conférence : https://oratoiredulouvre.fr/index.php?p=patrimoine/visites/aboutissement-de-loratoire-du-louvre-au-xviiie-siecle/voltaire-1694-1778

MERCREDI 4 JANVIER 2023 à 17h – Auditorium Bedat, parking de la Médiathèque, Oloron

Du voyage de l’émigrant.

Talèse d’Aragon, vicomtesse de Béarn et femme de pouvoir au XIIe siècle

Pierre-Louis Giannerini, historien

Petite-fille du roi Ramiro Ier, cousine germaine du roi Alphonse le Batailleur, Talèse épouse Gaston de Béarn en 1085. Les nombreux documents (fondations d’églises et d’hospices, donations, octroi de chartes…) qui portent les deux noms prouvent que Talèse partageait en permanence le pouvoir avec Gaston IV le Croisé. En son absence, aux croisades en Terre sainte ou en Espagne, elle gouverna la vicomté d’une main de fer. La mort de son époux sur le champ de bataille en 1131 et la jeunesse de son fils, Centulle VI, en fait une régente active, de part et d’autres des Pyrénées, pour défendre les fiefs acquis par son mari. La menace sur ses terres par le nouveau roi d’Aragon Ramiro II entraînera même, en 1136, sa révolte et la guerre pour la possession de la cité d’Uncastillo.

Petite-fille du roi Ramiro Ier, cousine germaine du roi Alphonse le Batailleur, Talèse épouse Gaston de Béarn en 1085. Les nombreux documents (fondations d’églises et d’hospices, donations, octroi de chartes…) qui portent les deux noms prouvent que Talèse partageait en permanence le pouvoir avec Gaston IV le Croisé. En son absence, aux croisades en Terre sainte ou en Espagne, elle gouverna la vicomté d’une main de fer. La mort de son époux sur le champ de bataille en 1131 et la jeunesse de son fils, Centulle VI, en fait une régente active, de part et d’autres des Pyrénées, pour défendre les fiefs acquis par son mari. La menace sur ses terres par le nouveau roi d’Aragon Ramiro II entraînera même, en 1136, sa révolte et la guerre pour la possession de la cité d’Uncastillo.

Enfin, le décès à la bataille de Fraga de son fils Centulle VI, le manque de sens politique de sa fille Guiscarde et la minorité de son petit-fils Pierre vont la contraindre à tenir les rênes du pouvoir, malgré son âge avancé, jusqu’à sa mort, à Jaca en 1153.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022 à 17h – Auditorium Bedat parking de la Médiathèque, Oloron

Du voyage de l’émigrant.

Régine Péhau-Gerbet et Pierre Castillou, écrivains et historiens

Dans le cadre de l’exposition « Migrations du vivant » présentée ce dernier trimestre 2022 par la Villa Bedat d’Oloron-Sainte-Marie en partenariat avec l’Association de la Mémoire de l’Émigration (AME), Régine Péhau-Gerbet et Pierre Castillou nous parleront « du voyage de l’émigrant », de cette « grande traversée » vers l’Amérique qui voit au cours du XIXe siècle des millions d’Européens se presser vers les ports de l’Atlantique. D’où viennent-ils ? En quoi la révolution des transports va-t-elle favoriser ce flot migratoire ? Comment les compagnies maritimes françaises vont-elles s’organiser afin de tirer profit de ce fret providentiel ?

À travers l’exemple du voyage de l’Oloronais François Barthe sur le Léopoldina-Rosa qui après un départ moult fois reporté fera naufrage au large de l’Uruguay et de celui du couple Claverie dont la jeune maman accouchera en mer sur le Cordillère qui vogue vers Buenos Aires, Régine Péhau-Gerbet et Pierre Castillou évoqueront également les multiples risques encourus par les émigrants au cours de cette traversée de l’Atlantique parfois périlleuse..

Pour aller plus loin :